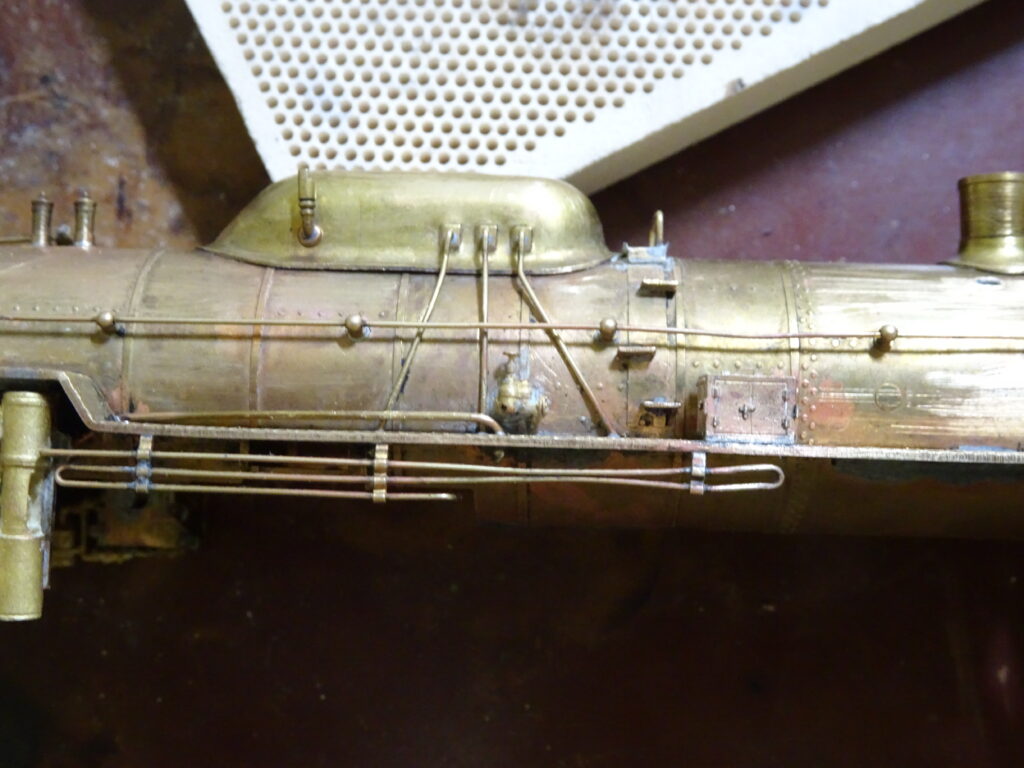

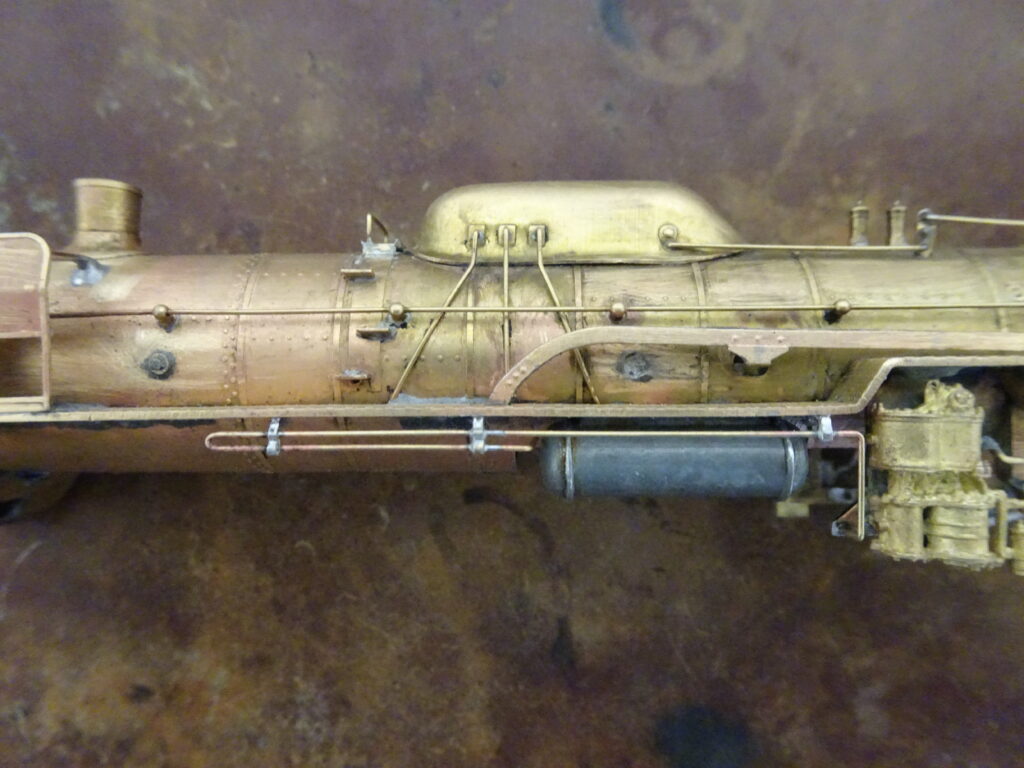

繰出管が元々曲がっていたのと、ボディーをいろいろ触っている内に画像1のように変形してきたので作り直すことにしました。元々模型に付いていた繰出管はランボードよりもわずかに出っ張った取り付け位置でしたので、機関車のボディーの横を指でつまむとどうしても繰出管と元空気溜に触れてしまいます。

画像2の実機の繰出管を見ると模型と同じようにランボードよりも出っ張っているようです。しかしながら中古で購入時に元空気溜が外れていたことを考えると、実用性の面ではランボードよりも内側に入れた方が機関車の持ち運び時に繰出管や元空気溜に負荷がかからず外れにくいのではと思い、実用性重視で今回の取り付けは若干内側にしました。

|

|

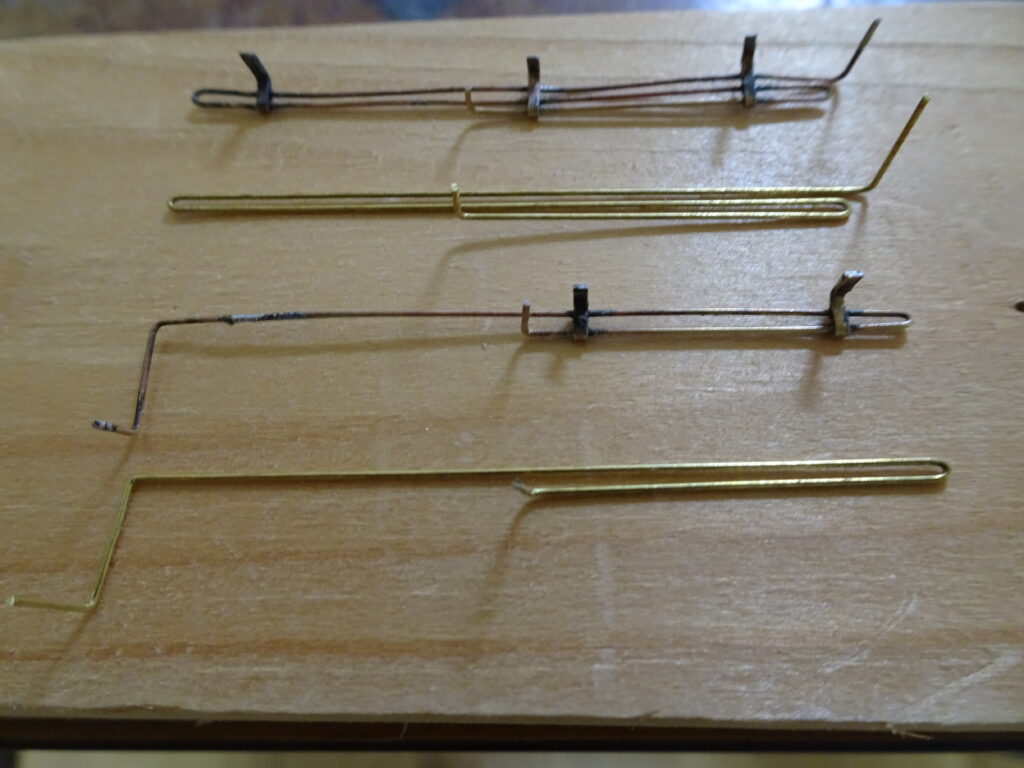

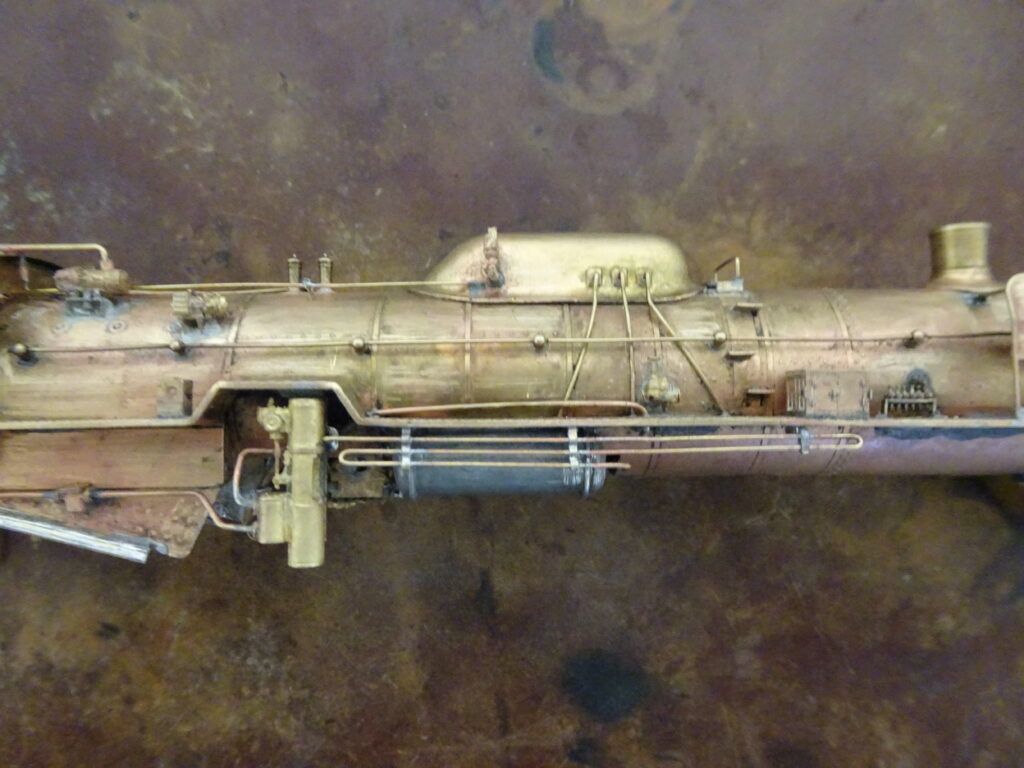

繰出管の折り曲げですが、真鍮線を1mmほどの間隔に曲げたり、サイズを合わせるのは結構難しいため、元の繰出管を手本にして簡単な治具を作りました。木板を用意し元の繰出管をそこに置き、折り曲げ位置に直径1mm程度の釘を打ち込んでその繰出管を取り外します。これで治具が完成です。この釘の位置で画像3のように真鍮線を曲げれば割と簡単にサイズを合わせて、かつ曲げることができました。

|

真鍮線を折り曲げて作った繰出管が画像4です。取り外して手本にした古いものと、これをもとにして作った新しいものです。

|

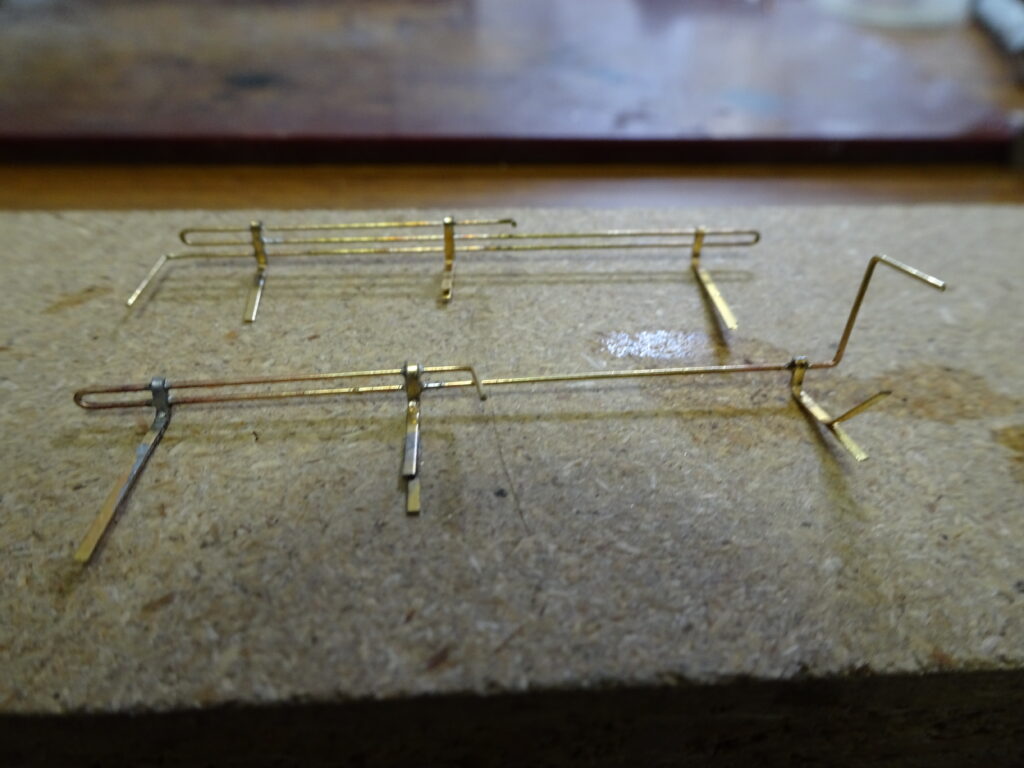

次に管を包み込んでまとめて固定する金具の製作です。これも結構難しくて、包み込み部を目分量で折り曲げると真鍮線の間隔が不ぞろいで、組み立てたときに不格好となります。今回は画像5のように真鍮板に真鍮線を等間隔にはんだ付けした簡単な治具を作りました。この治具の上に0.8mm×0.2mmの真鍮帯を置いて、上からマイナスドライバーか何かで治具の真鍮線に沿って押し込んで凸部を成型すると割と簡単に間隔がそろった固定金具ができました。

|

画像5の治具を使って作った金具に新調した繰出管を通してはんだ付けしたのが画像6です。

|

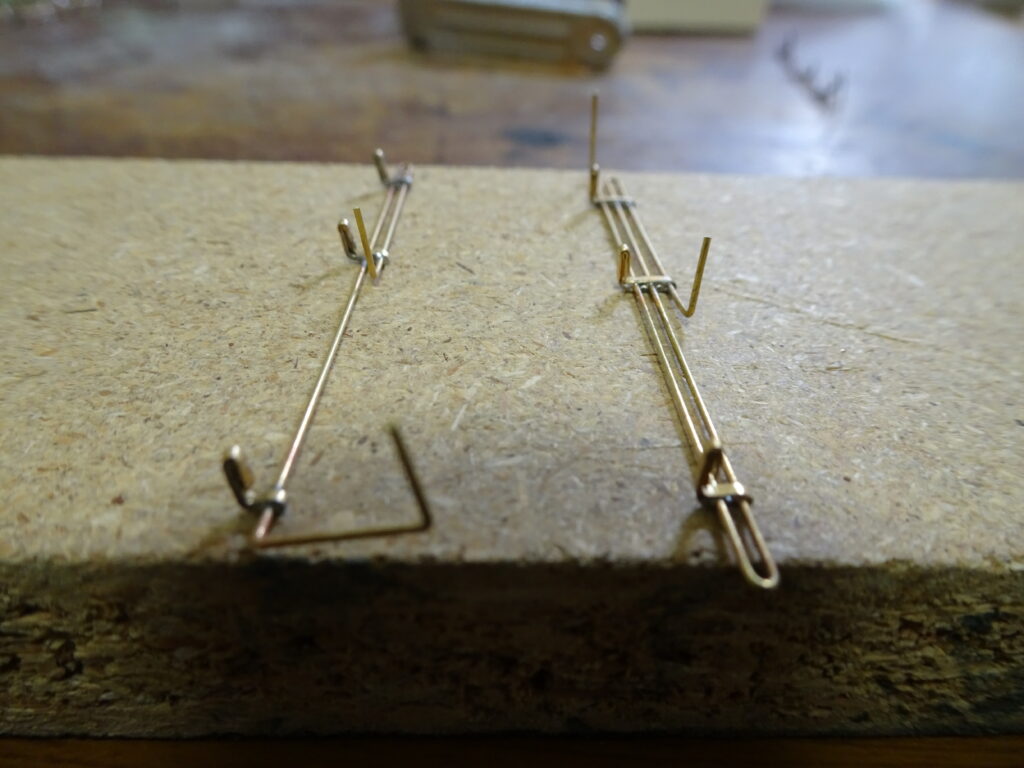

画像6の繰出管ASSYをボディーに取り付けるとはんだごての熱で帯の接合部が外れる恐れがあるので、これを防止するために、帯を折り曲げて画像7のようにしました。

|

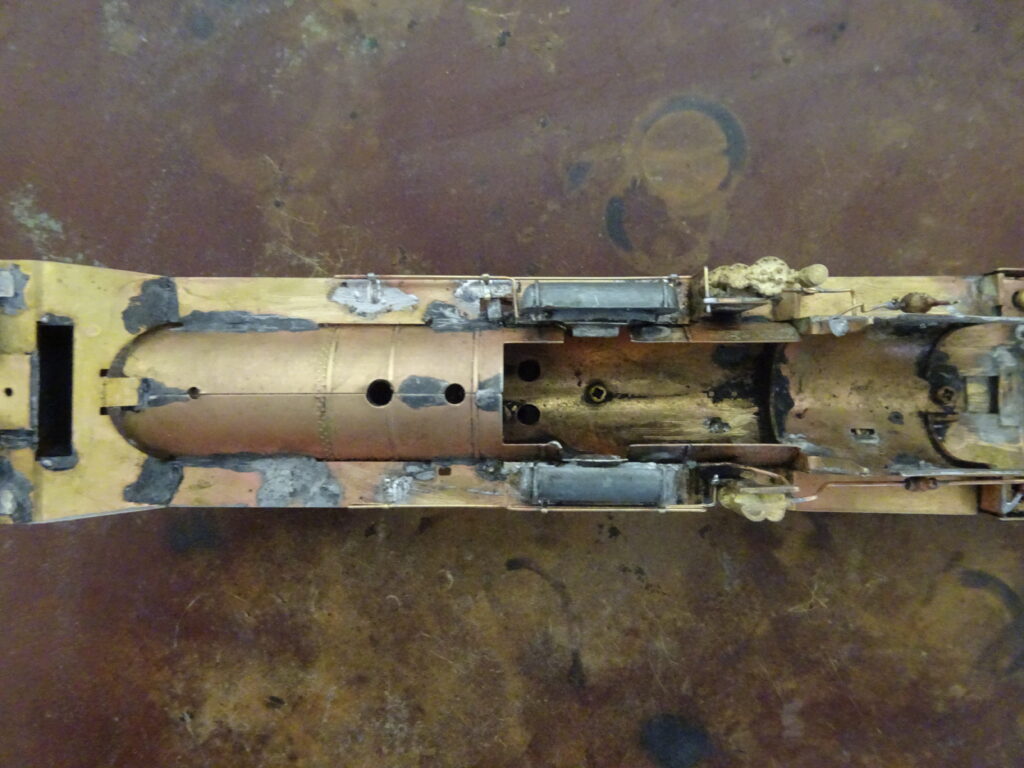

完成した繰出管ASSYをボディーにはんだ付けしました。元空気溜も取り付けました。機関車を持ったときに指が当って外れないように、画像9のように少し内側寄りに取り付けました。元空気溜はホワイトメタルなので、低温はんだを使用しました。低温はんだをニッパーで必要量を切り取り、接合したいところに置き、フラックスを塗った上で、バーナーで熱して溶かすとうまく流れて、固定できました。

|

|

低温はんだは初めて使いましたが、通常の板金用のはんだと違い結構硬くてもろい印象がありました。

|