今回は煙室戸の改造です。改造前は煙室取手や手摺等はすべてホワイトメタルの一体成型品でしたので、実機に近づけるために、できるだけ後付け部品で改造したいと思います。まずは一体成型で表現された手摺や煙室取手の凸部は画像1のように、やすりで削り落としました。その後、手摺のハンドレールノブ・煙室扉ハンドル・扉フック・前照灯を取り付けるための穴をあけました。

| 名称 | 型番 | メーカー |

| ハンドレールノブ | 5001 | さかつう |

|

次にハンドレールノブとハンドレールの取り付けです。ハンドレールノブは非常に小さいので取り扱いに苦労しました。ホワイトメタルに取り付けるために、はんだ付けは避けたかったので、最初はハンドレールノブと真鍮線の両方ともエポキシ系の接着剤で取りつけたのですが、ノブと真鍮線の固定が弱く強度がないので、この部分は画像2のようにはんだ付けで対応しました、こうするとノブを煙室戸Assyに接着剤で取り付けてもグラグラ感がなくなりました。扉フックも真鍮線を曲げて作り、接着剤を入れた穴に差し込み取り付けました。

|

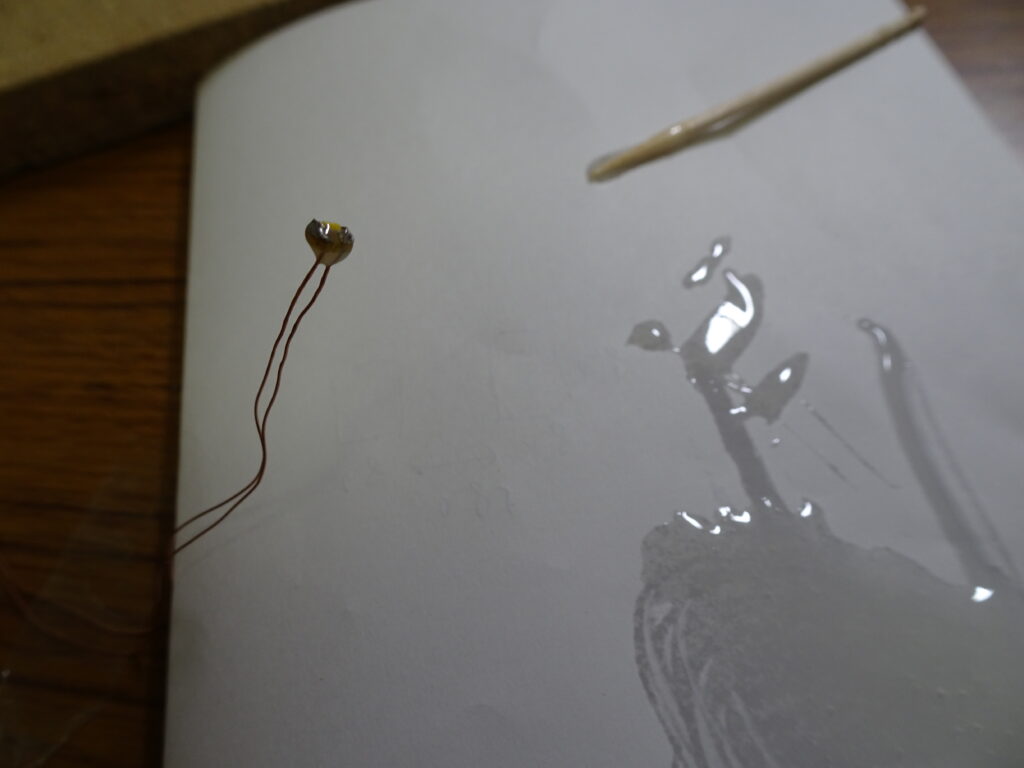

前照灯は改造前は非点灯でしたが、せっかくなので点灯するようにしました。前照灯は表2のものを使用しました。チップLEDはサイズが1608(1.6mm×0.8mm)の小さな電球色を使用しました。電線はエナメル線を使用しました。前照灯の中をハンドグラインダーで限界まで削り取りこの中にLEDを入れます。電線は前照灯後側の下部に穴をあけて、ここから出しました。

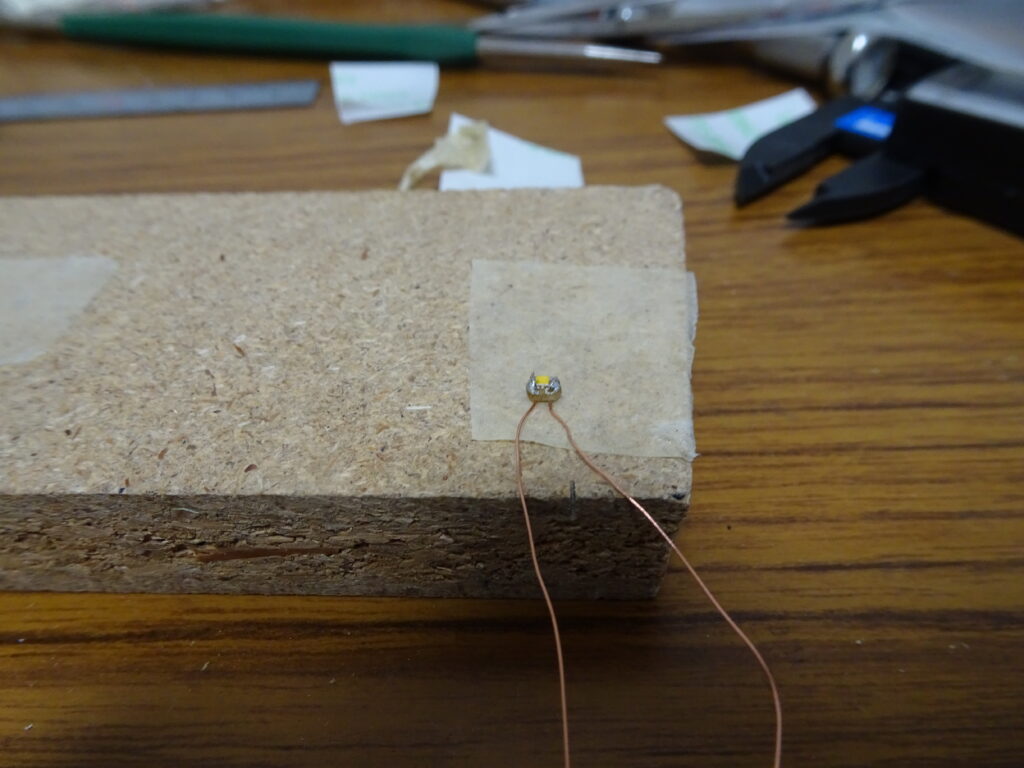

チップLEDに電線を直接はんだ付けしたくないので、以下のようにプリント基板を作り、これにはんだ付けしました。

厚み1.6mmの生基板の銅箔を隙間が1mm程度になるようにカッタナイフで切ったあと剥がして除去し、チップ部品用のランドパターンを作ります。切り取った隙間がセンターに来るように、3mm程度の正方形にプリント基板を切取ります。そのあと、角をやすりでけずり、直径3mm程度の円状に仕上げます。基板の厚みが1.6mmと厚いので、できるだけ薄く、1mm以下にするためにやすりで銅箔と反対側の基板を削ります。そこに電線を通してはんだ付けするための穴をあけて基板が完成です。

この基板にチップLEDをはんだ付けし、その後にエナメル線を裏から通し、LED側ではんだ付けします。かなり小さいのではんだ付けがうまく付けられたかどうかの確認は倍率の高いルーペを使いました。

| 名称 | 型番 | メーカー |

| 前照灯 大型 | 2144 | ウイストジャパン |

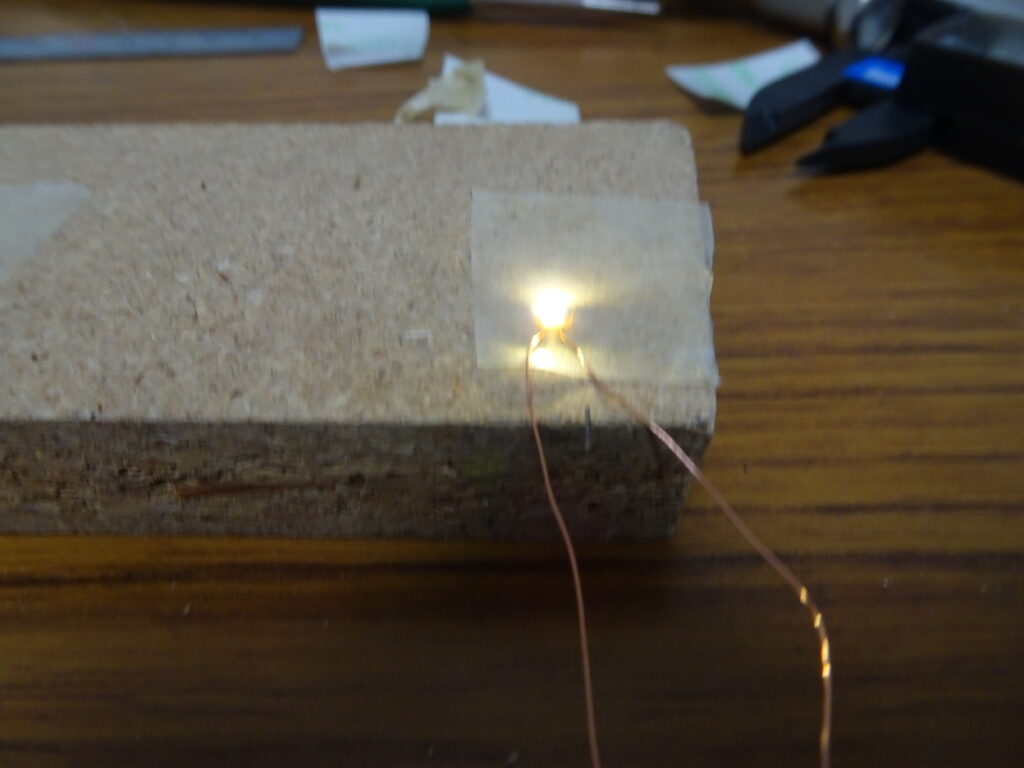

出来上がったLEDAssyが画像3です。

|

パワーパックから電源をとり、抵抗と逆流防止ダイオードを直列に接続して、LEDAssyに電流を流してみました。前進のときに前照灯が点灯し、後進のときは非点灯になります。

|

画像5のようにLEDAssyと電線をエポキシ接着剤でコーティングしてから前照灯に装着します。このように厚く塗りすぎると前照灯に入りきらなくなるので要注意です。塗りすぎた接着剤は硬化後にカットしました。

|

このLEDAssyを、中をくり抜いた前照灯に入るかどうかを画像6のように確認しました。接着剤を塗りすぎていたので、カッターナイフで削りとり、何とか入るようになりました。ピンボケになっていますが、画像がこれしかないため掲載します。

|

LEDAssyを前照灯に挿入してエポキシ系接着剤で固定し、レンズを取り付けた後に、画像7のように煙室戸Assyにエポキシ系接着剤で固定しました。

|

|

画像7左では煙室戸の左上に配管が見えますが、これは実機に画像8のようなおそらく前照灯の配線を入れる配管と思われるものが設置されているので、これを真似たものです。

|

前照灯を点灯させて撮影しました。煙室戸ハンドルは塗装後に接着剤で取り付ける予定です。

|