梅小路に展示されているC61-2は画像1のように増炭枠というものが取り付けられています。特徴のある形状と色なのでぜひとも再現したいと思い、今回真鍮エッチングで部品を作り、トライしてみました。画像1を拡大して観察すると、ある程度の形状は分かったのですが細部はよくわからないところがあり、大まかなイメージと作りやすさを考えて図面を書きました。おそらく、実機とは違った部分があるかと思います。

|

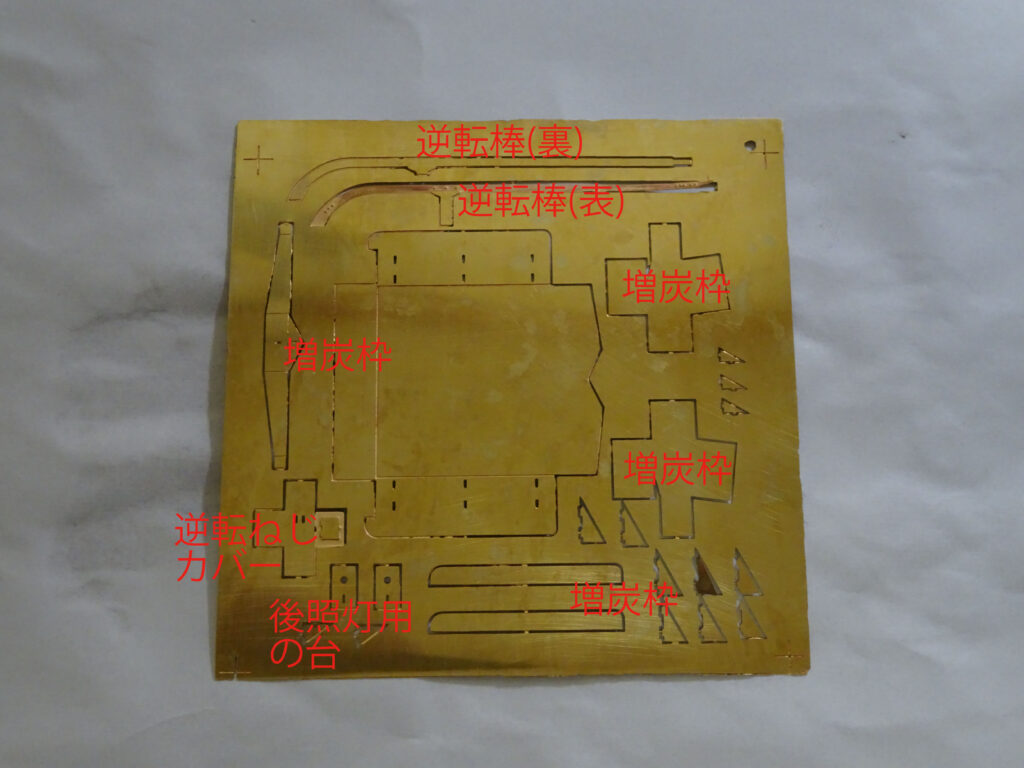

前回紹介した0.3mmで作った増炭枠のエッチング部品はサイズや作りやすさに難があったため、いろいろ検証しつつ0.3mmの真鍮板で画像2のように製作しました(トライアル3)。画像2はこれから製作したい部品も含めて作っています。

今回はエッチング時間を短めにして、エッチングし過ぎを避けようと考えたので、画像2では場所によっては抜けていない部分が見えています。しかしながら、その部分は結構薄くて、刃の大きなカッタナイフで切ることができましたので、それほど苦労せずに切り離すことができました。逆転棒は2度目のチャレンジでしたが、今回もリベットがある表側がエッチングし過ぎでぺらぺらになってしまいました。使用してみて問題がなければこれを使い、気に入らないときは再度作ろうかと思います。

|

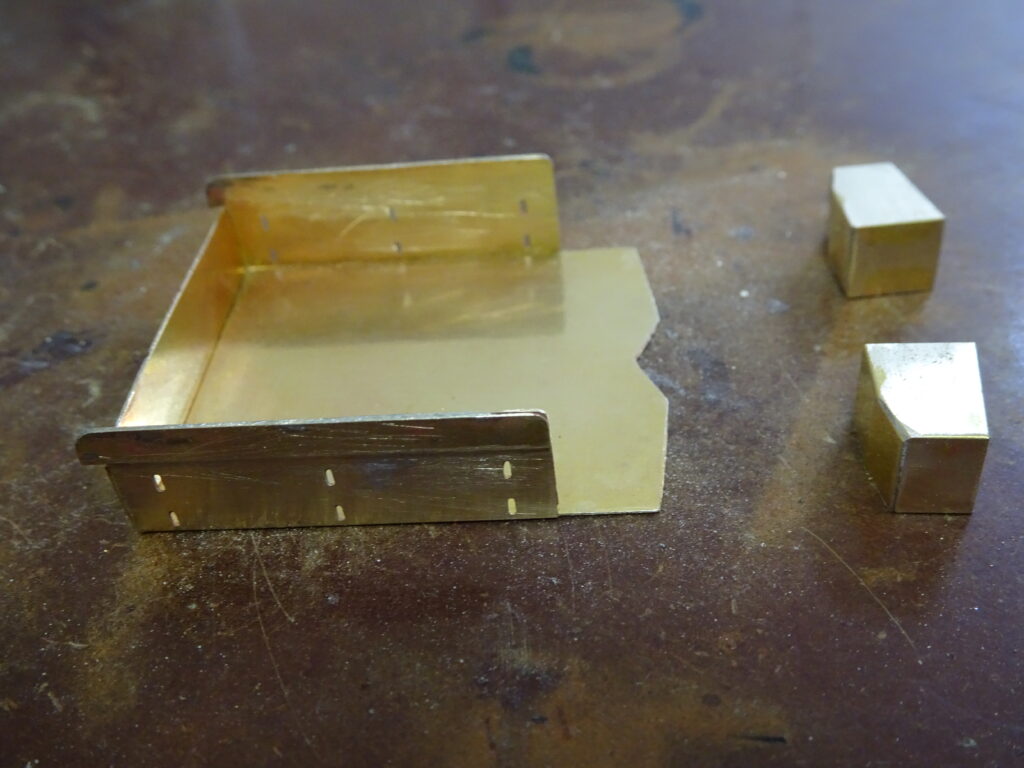

今回の増炭枠は既存の炭水車へのはめ込み式とし取り外し可能として設計しました。そのため横幅は大きいと入らないし、小さいとガタガタになりますので、トライアル2で作った部品を組み立ててサイズ感を把握して設計しました。

まず画像3のように増炭枠の本体と前方の両側にある五角柱を組み立てます。また、画像1を見ると炭水車の側面と増炭枠上部が面一になっているようなので、これを再現するために細長いパーツをはんだ付けしました。細長いパーツから下が炭水車の内側にはまる部分です。

|

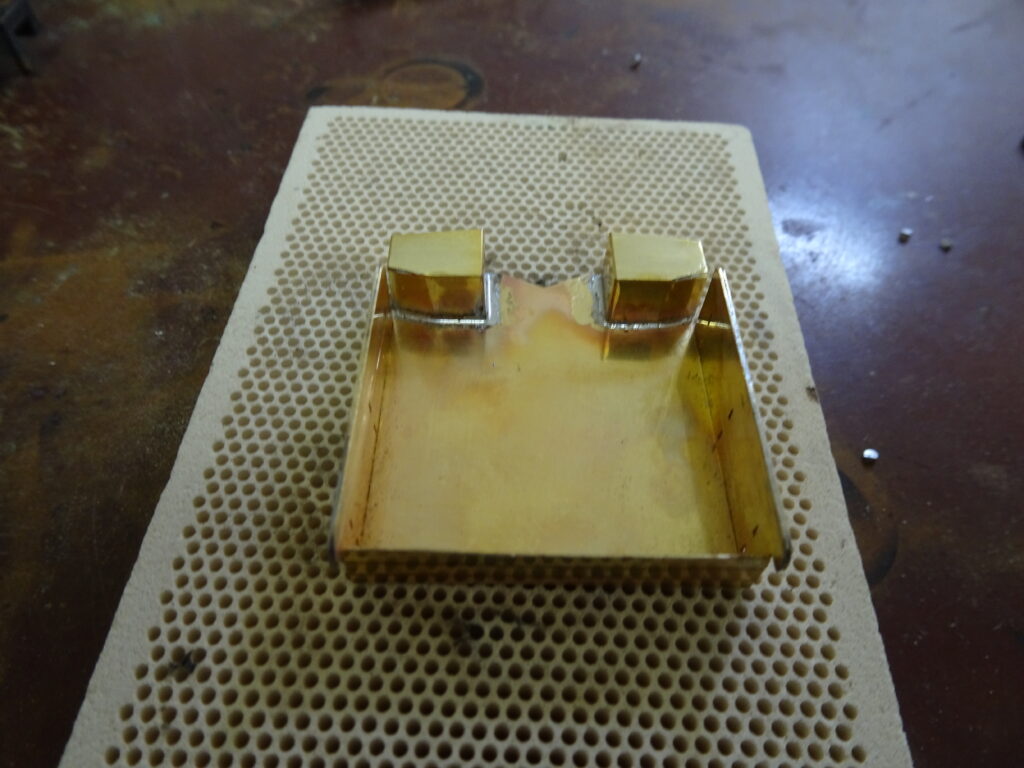

そして、増炭枠に前方両側に配置する五角柱をはんだ付けします。五角柱は下面に板がなく空間なので、はんだ付けのときに中の空気が膨張して、五角柱が移動してしまい結構位置決めが難しかったです。加熱するときには、ピンセットの先端で押さえるか、アルミの洗濯ばさみで挟む等が必要です。

また、五角柱の前方の面は炭水車の前方の面と接するので、位置がずれると恰好が悪くなります。はんだ付け後に炭水車に差し込んで位置を見て、隙間が空いている場合は再度加熱して位置を修正し、この作業を数回行いました。はんだ付けは後から修正が効くのである意味やり易いですね。

|

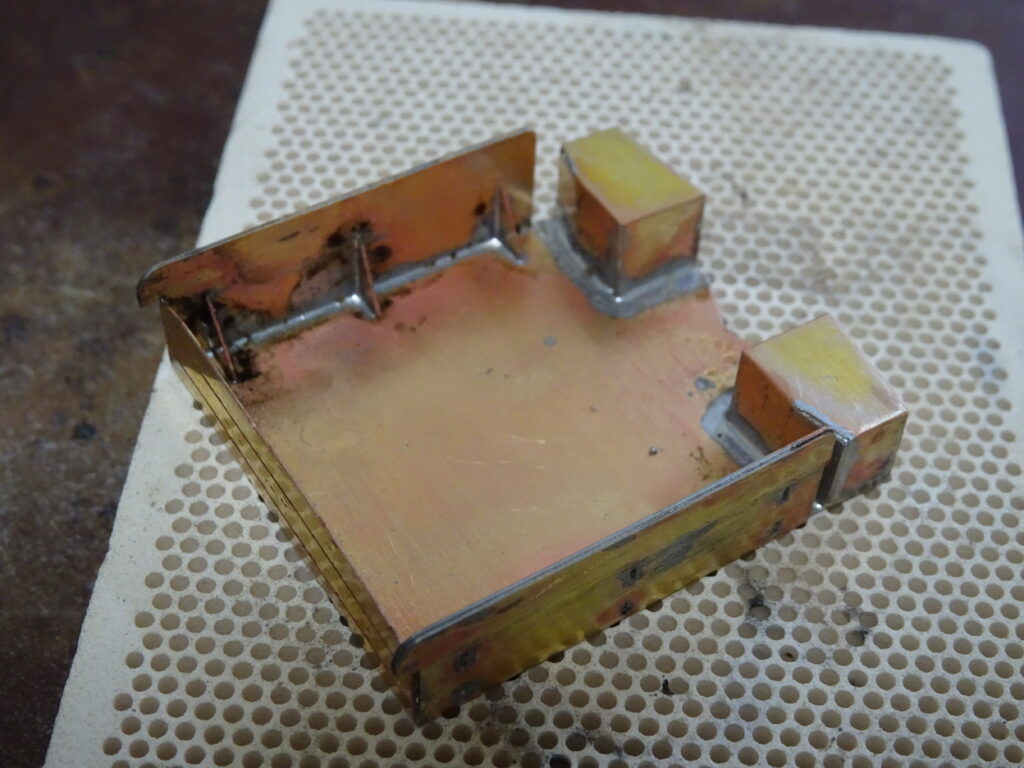

次に画像5のように増炭枠の側面に補強用の三角形部品をはんだ付けしました。増炭枠の側面には位置決め用の四角穴が開けてあるのでここに三角形部品の突起部を差し込んで、いつものようにバーナーで加熱してはんだを流し込みました。ついでに、本体の折り目を補強するために、下部折り目にはんだを流しました。

|

次に、前方の枠を組み立てます。三角形の部品を横と縦に組み合わせて、これを前方枠に配置します。各部品には位置決め用の穴があいているので組み合わせた後に加熱して、比較的容易にはんだを流せます。画像6では三角形のところにはんだを流しすぎています。はんだ片の大きさの見当が外れるとこのようになります。また、必要ないところに結構はんだが付いていますね。いつ付いたのか不明。

|

そして、この前方の枠を増炭枠本体に半田付けします。このとき、へたに加熱をするとすでに取り付けてある三角形の部品が外れますので、私の場合は外れては困る部分をアルミホイルで覆ったり、アルミの洗濯ばさみではさんで固定すると同時に放熱を兼ねます。加熱し過ぎると外れてしまいますが、結構外れずに済むことが多いです。

|

冷めてから炭水車に差し込んでみました。差し込み感もよく、まずまずの仕上がりになりました。あとはキサゲで余分なはんだを除去します。

|